座機:027-87580888

手機:18971233215

傳真:027-87580883

郵箱:didareneng@163.com

地址: 武漢市洪山區魯磨路388號中國地質大學校內(武漢)

零碳

零碳零碳園區是分布式綜合能源系統的一種形式

文章來源:地大熱能 發布作者: 發表時間:2025-08-19 14:05:41瀏覽次數:40

2025年6月30日,國家發展改革委、工信部、國家能源局聯合發布第一份零碳園區政策文件《關于開展零碳園區建設的通知》,對零碳園區的用能與排放標準、申報程序、園區建設的重點任務等做了明確規定。山東、四川、江蘇等省迅速跟進發布了本省零碳園區試點建設方案。

確定零碳園區標準與申報程序對零碳園區建設非常必要,但更重要的是應充分認識零碳園區作為分布式能源系統的一種形式,對加快推進我國各地能源轉型與產業轉型的重要價值。如果地方政府能夠針對零碳園區機制障礙,深化零碳園區機制改革,就對解決當地能源轉型和減碳工作中的問題具有“四兩撥千斤”之效,為“十五五”能源轉型和低碳技術和產業發展創造良好制度環境和市場空間。

能源轉型系統瓶頸制約日益突出

當前,氣候變化倒逼的能源轉型核心內容是使目前以化石能源為主的高碳能源系統最終轉向以可再生能源為主的零碳能源系統。推動可再生能源大規模發展替代化石能源,是實現這一轉型的重要途徑。

過去十年,我國能源轉型成績斐然,成效顯著,主要表現在相關指標“規模擴張”方面。2014—2024年,風電發電量從1500億千瓦時到9916億千瓦時增加5.6倍;光伏發電量從250億千瓦時到8341億千瓦時,增加了32.4倍。2024年風力發電與光伏發電裝機合計14.1億千瓦,提前六年超額完成2030年12億千瓦裝機目標。此外,新能源汽車(包括純電動汽車和插電混動汽車)銷售量從2014年的7.48萬輛猛增到2024年的1286.6萬輛,十年增長171倍。

基本上,幾乎所有國家在能源轉型的第一階段(簡稱能源轉型1.0)是從可再生能源規模化發展開始的。這一時期政策重心,主要圍繞可再生能源規模擴張。

然而,新能源裝機規模快速增加,波動性風光電并網規模短期內迅速增長,迅速“消耗”了現有電力系統不多的“冗余調節能力”。2024年年初開始,越來越多的省市電網對分布式光伏并網“亮紅燈”,西部風光電大基地建成項目限電與輸電容量不足等問題開始凸顯。這實際上表明,“系統瓶頸”已經成為當前能源轉型的主要矛盾,能源轉型政策應適應這一矛盾轉變將政策重點轉向推動“系統轉型”。否則,在現有電力系統的“靈活性”或“調節能力”沒有明顯提升的情況下,政策繼續以新能源“規模擴張”為重點反而加劇能源轉型中的問題,增加能源轉型的成本。

能源轉型應盡快進入2.0新階段

能源轉型1.0階段的突出特點是依托既有能源(電力)系統來發展可再生能源。因此,能源轉型1.0階段的可再生能源的發展規模,特別是波動性風光電的規模,取決于現有的能源(電力)系統“冗余調節能力”。從這個意義上,我國能源轉型1.0階段風光電裝機多年快速增長,除了相關鼓勵政策外,更重要隱含前提是電力系統仍有冗余調節能力。隨著現有電力系統冗余調節能力的收縮,能源轉型必須盡快進入到2.0階段。

能源轉型2.0階段的基本特征是以“系統轉型”為重點,帶動可再生能源規模化發展。能源系統轉型的關鍵是提升系統靈活性。這一階段系統靈活性提升,應從兩個方向同步推進。

一方面,通過機制創新和技術改造提升現有集中式電力系統的靈活性,在現有網絡架構不變的情況下進一步提升其整合大規模風力發電和光伏發電的能力。比如,通過完善輔助服務市場機制識別煤電機組靈活性改造的潛力,并充分實現煤電機組靈活性改造的價值;通過優化區域電網聯絡線,優化電網調度規則等深度挖掘現有電力系統的低成本調節潛力。

另一方面,根據用戶側分布式光伏、分布式儲能、電動汽車、熱泵等分布式能源資源(DERs)數量和規模日益增加的趨勢,通過市場機制創新和技術改造,增強配電網整合分布式能源的能力,使這些給傳統集中式電力系統平衡帶來巨大壓力的DERs轉變為基于配電網的各類分布式能源系統可以利用的靈活性資源。從我國實踐看,只有同步加強這兩個方面的“系統轉型”工作,才能以更為“經濟”的方式提升電力系統的靈活性,從而為可再生能源規模化發展提供更為廣闊的空間。

如果從能源轉型的底層邏輯分析,能源轉型2.0階段后還有一個3.0階段。2.0階段是為了更好地、以較為經濟的方式整合更多的“大規模”風光電和分布式可再生能源資源(DERs),通過機制創新和技術改造,挖掘和實現電力系統的大規模集中式靈活性(比如煤電靈活性,抽水蓄能)和分布式靈活性。

能源轉型3.0階段則是將靈活性重點轉向用戶側分布式非電能源資源,通過大力發展各類分布式能源系統來“更經濟”地提升配電網整合波動性分光電和分布式靈活性資源的能力。

就電力系統來說,這一階段的關鍵是:以輸電網為中心的傳統電力集中式系統要逐步轉向以配電網為中心的未來電力系統,而配電網要以用戶為中心。這里的用戶包括基于各類分布式能源、產消者、用能主體而構建的不同規模和層級的分布式電力系統(比如微電網)和分布式能源系統。建立在智慧能源管理系統之上的大量家庭、建筑、社區、園區則成為各類分布式能源系統基本單元。

總之,“系統轉型”是能源轉型2.0和3.0階段共同的核心內涵。區別在于,2.0階段的系統轉型重點是電力系統轉型,3.0階段則是電與非電“系統”統籌協調轉型。從我國能源轉型實踐看,由于我國電力系統轉型滯后于波動性風光電規模快速增長的需要,加上風光發電成本快速下降,電與非電能源轉換和平衡成本快速下降等綜合因素導致分布式能源系統的技術可行性和經濟性優勢日益凸顯。因而零碳園區作為連接能源轉型2.0和3.0的一個特殊載體將成為深入推進地方能源轉型的關鍵抓手。

零碳園區的獨特優勢

從“系統轉型”邏輯看,當前以電力轉型為核心的能源轉型,本質上是電力系統面對高比例的波動性風光電和未來海量的分布式可再生能源資源,尋找技術上可靠、經濟上可行的“靈活性資源”和“系統平衡方案”。

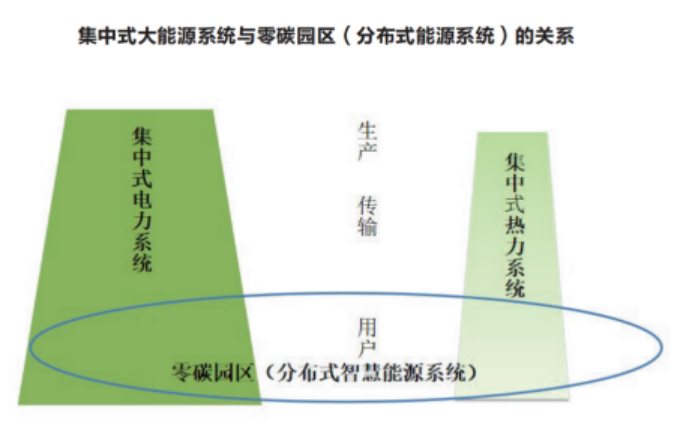

從集中式電力系統轉型分布式電力系統,從分布式電力系統轉型分布式綜合能源系統,都是基于這個邏輯。

零碳園區作為一個分布式能源系統,其多種能源的綜合平衡相比于單純的分布式電力系統平衡,具有顯著的成本優勢和更強的靈活性。這種優勢的核心在于多能耦合和能源形態轉換的能力。

一是降低對昂貴電儲能的依賴。電能儲存(如鋰離子電池)雖然響應速度快,但成本高,且存在一定的壽命限制。分布式能源系統通過將多余的電力轉換為其他形態的能量儲存(如熱能、冷能),可以大幅減少對純電儲能的依賴。通常情況下,儲熱成本僅為儲電的1/5~1/10,儲熱替代儲電降低初始投資60%以上。

二是多重能源形態轉換,提高系統靈活性和冗余度。分布式能源系統能夠利用熱電聯產(CHP)、電鍋爐、熱泵、電制冷機、燃氣輪機等設備,實現電、熱、冷、氣等多種能源形態的相互轉換,從而提供多路徑的平衡選擇。當單一能源(如電力)出現供需不平衡時,可以通過轉換到另一種能源形式來解決。這不僅可以實現削峰填谷手段多樣化,而且通過多源互補、增強系統韌性更能提高綜合能源利用效率。多能協同可使系統運行成本降低20%~30%;樓宇儲熱通過熱慣性提供“等效虛擬儲能”,降低電網實時平衡壓力。

三是優化能源流,有效減少棄風棄光。通過多能耦合和存儲,可以將VRE發電高峰時段無法消納的電力轉換為其他形式的能量(如熱、冷、氫),從而有效消納棄風/棄光,提高可再生能源的利用率。

總之,零碳園區作為分布式綜合能源系統的一種形式,核心優勢在于打破電能單維平衡的局限,通過熱—電—冷多能轉換與低成本的儲熱技術,將平衡成本從高價的“電力域”轉移至低價的“熱力域”,實現了更高效率和更低成本的平衡。

零碳園區面臨的關鍵機制障礙

產業體制機制的本質是協調不同參與主體的利益,使不同主體利益達成“均衡”狀態,推動產業良性發展。零碳園區良性發展面臨的能源機制障礙很多。然而,筆者認為,從能源轉型的底層邏輯出發,妨礙零碳園區良性發展的關鍵機制障礙是,現有的能源體制機制是圍繞“以化石能源為主的大能源系統”形成的,無法平衡大量分布式能源、零碳園區和各類分布式能源系統與大能源系統的根本利益沖突,從而妨礙零碳園區和分布式能源系統的可持續發展。

以化石能源為主的傳統大能源系統主要是傳統的集中式電力系統與熱力系統。傳統的集中式電力系統和熱力系統是從生產經過傳輸到用戶的一個單向流動系統。基于這一套系統,具有自然壟斷性質的電網與熱力管網企業,其成本和收入受到政府專業監管機構嚴格監管。兩部制定價中的固定收費部分并不能完全覆蓋電網和熱力管網固定成本,相當一部分的固定成本(30%-70%)需要通過(電力和熱力)銷量來回收。

零碳園區一旦真正落地,就意味著相當一部分“能源大系統”的原來用戶轉變為了一個大電網或大熱力網的競爭者。因為原來大系統這些用戶的部分電力或熱力“銷量”變成了零碳園區或分布式能源系統“自產自銷”,大系統減少的這些銷量所承載的電網或熱力管網固定成本無法收回,直接損害“大系統”的利益和穩定服務能力。

比如,一個零碳園區有60%的電力和熱力需求可以在園區系統內部成員之間“匹配”,只有40%仍需要大電網和大熱力系統提供。假定現有的定價結構和收入來源不變,就意味著60%電力和熱力銷售量所承載的大電網和大熱力管網固定成本無法回收。

如果把“大系統”損失的這部分銷售量包含的固定成本部分全部轉嫁到40%的銷售量上或者固定收費上,其結果要么加速這些零碳園區的完全脫網,導致大系統陷入(用戶脫網與收費提高的)“死亡螺旋”,要么零碳園區無法落地,其中的成員仍然回歸大系統。顯然,無論哪種后果都無益于能源轉型的良性推進。

深化零碳園區的改革契機

在破除零碳園區機制障礙、深化零碳園區機制改革方面,地方政府是主體,應當積極承擔改革的首要責任。這不僅因為零碳園區具有地方“特色”,相關的能源體制機制改革權大多屬于地方政府的職責權限,而且因為零碳園區給地方提供了一次通過構建本地的分布式能源系統,以“系統”而不是“項目”邏輯形成低碳能源、產業與經濟聚合優勢的機遇。

零碳園區發展的技術和經濟條件日趨成熟,本質上開啟了對傳統集中大能源系統的“解構”。這客觀上為地方政府提供一個搭建本地零碳能源系統或平臺契機,進而為傳統產業低碳轉型和新興低碳技術、產業提供更為廣闊的市場空間。

因為本地零碳能源系統“消納”的零碳能源越多,新興低碳技術和產業的發展空間就越大,傳統產業低碳轉型就越順利。

要將這一契機轉變為真正的地方低碳產業和低碳經濟發展優勢,地方政府需要按照能源轉型邏輯,整合本地各類資源形成聚合優勢,破除相關機制障礙,助力零碳園區和各種分布式能源系統發展。

一是要聚焦用戶側的本地資源橫向聚合優勢,抵消大系統的單一資源和技術的規模經濟優勢。特別要注意的是,要以橫向系統聚合而非縱向聚合方式為零碳園區或各類分布式能源系統提供服務和助力。比如,把本地風光資源集中到本地投資公司的方式就屬于縱向聚合方式,無法形成本地“系統優勢”。

二是發揮地方政府在解決機制障礙方面的優勢。除了電力外,熱力、水、建筑能耗等涉及的政策與機制障礙改革權限基本在地方政府手中。充分用好這些機制和政策改革資源,不僅有利于分布式能源系統發展,而且有利于獲得一定與“大電力系統”的談判優勢。

三是從系統轉型角度,通過組織與制度創新,實現土地、屋頂、可再生能源資源與用戶需求的分布式集成優化,為可再生能源開發、低碳制造業發展和傳統制造業低碳轉型提了更大空間,并有可能在機制上實現能源轉型、產業發展與生態文明建設、鄉村振興和共同富裕等目標的協調推進。

上一篇 > 政府推動零碳發展可以采取哪些措施?

下一篇 >沒有了